採用ミスマッチとは?原因と入社前後の具体的な対策方法を解説

d’s JOURNAL編集部

費用と時間をかけて人材を採用しても、入社後に認識の違いから早期に離職されてしまっては、企業にとって大きなダメージとなります。こうした、いわゆる「採用ミスマッチ」は、企業の採用手法を見直すことで改善が可能です。

本記事では、採用ミスマッチが生じる原因を明らかにした上で、採用手法で工夫したいポイントをお伝えします。「長期的に活躍する人材を採用したい」とお考えの人事・採用担当者は、ぜひご覧ください。

採用ミスマッチとは?

ミスマッチとは「不一致」や「不釣り合い」を意味する言葉で、2つのものの組み合わせが上手くいかないことを指します。この「ミスマッチ」が発生するのは、企業が人材の採用活動においても例外ではありません。

企業の人材採用では、企業と転職希望者の間に認識のずれが発生し、入社後にギャップを感じてしまう現象が起こり得ます。例えば「在宅勤務ができると思い入社したものの、オフィスへの出社を命じられた」といったケースです。

このような採用ミスマッチは、業務を円滑に進める妨げとなるため、可能な限り発生しないように対策しなければなりません。

採用ミスマッチに関する現状

採用ミスマッチは、企業にとって非常に深刻な問題です。令和6年に厚生労働省が発表したデータによると、新卒採用の3年以内の離職率は高校卒が38.4%、大学卒が34.9%と、実に3割以上の人材が早期に離職していることがわかります。

費用をかけて採用活動を実施しても早期離職が発生してしまうと、企業にとっては大きな痛手となります。こうした早期離職を防ぐためにも、採用ミスマッチの問題を理解して、適切に対策することが大切です。

(参照:厚生労働省『新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します』)

「アンマッチ」との違い

アンマッチは、ミスマッチに類似する概念です。ミスマッチと同様に不一致や不釣り合いを意味しますが、ビジネスシーンでの使われ方には違いがあります。

アンマッチという言葉は「その人材が自社の求める要件に適合していない」というニュアンスを含んでおり、採用前の段階で用いられるのが一般的です。ミスマッチの場合は転職希望者との認識の不一致が起こっている状況を把握している状態ですが、一方のアンマッチの場合は認識のギャップを理解できていない点が異なります。

アンマッチを理由とする不採用は必ずしも悪いことではなく、企業からすると「転職希望者との相性を見極めた結果、採用ミスマッチを防いだ」とも考えられます。

採用ミスマッチが発生する原因

採用ミスマッチが発生する理由は、多岐にわたります。以下では代表的なものを6つ紹介するので、自社のケースに照らし合わせた上でお考えください。

企業側の情報提供が不十分である

採用ミスマッチが起こる原因には、企業が転職希望者に対して事前に提供している情報が不足していることが挙げられます。企業が良い情報しか伝えていなければ、採用後にネガティブな面が判明した際に、「こんなはずじゃなかった」と転職希望者の不信感へとつながってしまうでしょう。

また、業務での食い違いをなくすために、企業が求めるスキルや業務内容についても事前に把握できるように、詳細な情報をわかりやすく伝えることを意識してください。

企業側の採用基準が統一されていない

採用基準が明確に定まっていなければ、合否の判断が面接官の主観に左右されてしまいます。面接官ごとに評価基準が異なると、転職希望者の選考結果が一貫せず、企業が求める人材像と合致しない人材を採用する可能性があります。その結果、ミスマッチへとつながってしまうのです。

このため、自社が求めるスキルや適性、価値観などを事前に明文化し、全ての面接官が同じ採用基準で判断できる体制を整えることが重要です。

企業側が転職希望者を見極められていない

企業が転職希望者の経験やスキルを適切に把握できない場合も、業務のミスマッチが発生しやすくなります。

転職希望者によって差はあるものの、面接時に見栄を張ったり話を誇張したりすることもあります。経験豊富な面接官であっても、転職希望者の本質を完璧に見極めることは難しいでしょう。採用活動に多角的な視点を取り入れるために、後述するカジュアル面談や適性検査を導入するのもおすすめです。

履歴書の情報や面接時の印象のみで判断している

履歴書や面接の第一印象だけで採用を決定してしまうと、表面的な情報に頼ることになり、転職希望者が持つ本当の適性を見落としてしまいます。たとえ華やかな経歴や豊富な資格を持っていたとしても、チームワークが苦手だったり、企業文化に合わなかったりするケースは少なくありません。

こうしたミスマッチを防ぐために、業務シミュレーションやリファレンスチェックなどを活用し、転職希望者の本質的な能力を深く理解することが望ましいでしょう。

入社後のフォローが欠けている

採用した人材がスムーズに職場に適応できるようなフォローの不足も、ミスマッチにつながる要因です。中途採用で入社する人材は、前職の文化や働き方が身についているため、新たな環境に慣れるまでに時間がかかる場合があります。

適切なオンボーディングを実施し、入社後の定期的な面談やフィードバックの機会を設けることで、中途採用で入社した人材の不安の軽減や定着率向上につながります。

転職希望者が働きづらい環境ができている

企業文化や職場環境が転職希望者にとってなじみにくいものであれば、早期離職のリスクが高まります。「黙って企業のやり方に従うべき」といった閉鎖的な風土があると、新しいアイデアを受け入れにくく、入社した人材が本来の力を発揮しづらくなるでしょう。

職場の風通しを良くし、中途採用で入社した人材が意見を出しやすい環境を整えることが重要です。

採用ミスマッチが生じた場合に転職希望者に起こること

採用ミスマッチの影響を受けるのは、企業側だけではありません。採用された転職希望者にもさまざまな不満や負担が生じ、結果的に早期離職につながってしまいます。

こうした事態を防ぐため、転職希望者にとってはどのような問題が起こるのか、あらかじめ把握しておきましょう。

人間関係になじめない

従業員が離職する大きな理由の一つが、職場での人間関係です。新しい環境に適応するには時間がかかりますが、採用時にミスマッチがある上、企業文化や価値観が自分と大きく異なると、ストレスを感じやすくなります。

特にオープンなコミュニケーションが取れない職場や、既存社員との交流が少ない職場では、新しく入社した人材が孤立しやすくなり、早期離職につながる可能性が高まります。このため、職場の雰囲気や社風は入社前に具体的に伝えることが大切です。

(参考:『求人票で「アットホームな社風」はNG?求職者が知りたい社風を伝えるコツとは』)

労働条件で不満が噴出する

労働時間や休日、勤務体系に関するミスマッチも、転職希望者にとって大きな不満の要因となります。入社前に提示された条件と実際の働き方が異なると、リアリティショックを受け、モチベーションの低下や早期の離職につながりかねません。

例えば「残業は少なめ」とアピールしているにもかかわらず、長時間労働が常態化している職場では、転職希望者の期待を裏切ることになってしまいます。労働条件は採用前に正確かつ具体的に伝え、入社前後のギャップを最小限に抑える努力が必要です。

給与面でも不満が出る

給与は全ての働き手にとって非常に重要な要素です。入社後に「思っていたよりも給与が低かった」「成果を出しても正当に評価されない」といった不満が生じると、転職を考えるきっかけになり得ます。

給与体系や評価基準が不透明な場合、将来的なキャリアパスの見通しが立てにくくなり、不満が蓄積しやすくなります。企業は、評価制度の全容を明確に伝えることで、入社後のギャップを防げるでしょう。

業務内容が合わず活躍できない

転職希望者が期待していた業務と実際の業務にギャップがあると、能力を発揮できず、モチベーションの低下につながります。例えば「裁量のある業務に携わる」と説明したにもかかわらず、単純作業や補助業務しか任せられなかった場合、転職希望者が離職を考える理由としては十分です。

また、スキルアップの機会が少ない職場では、キャリア形成の観点からも不満が生じる可能性があります。業務内容について事前に具体的に説明し、期待値をすり合わせておくことで、こうした問題を回避できるでしょう。

(参考:『「また辞めちゃった…」をくり返さない!中小企業だからこそできる「オンボーディングの仕組み化」ノウハウ』)

採用ミスマッチで企業に生じる弊害

続いて、採用ミスマッチが企業に与える弊害をご紹介します。

採用ミスマッチが生じると入社後の早期離職へとつながり、金銭的な損失だけでなく、業務の生産性や在籍者の負担にも大きな影響を及ぼします。人事・採用担当者は、このようなリスクを認識した上で、適切な対策を講じなければなりません。

転職希望者がすぐに辞めてしまう

採用ミスマッチが発生すると、入社後に業務内容や職場環境が想定と異なると感じた従業員が早期離職してしまう可能性が高まります。

選考時に、業務内容や職場環境などの詳細な説明が不十分だった場合、入社後に「思っていた仕事と違う」とギャップを感じるケースが少なくありません。このような状況が続くと、企業の離職率が上昇し、人材の定着が難しくなります。

(参考:『早期離職が起こる理由とは|離職率の傾向や対策・改善事例を解説』)

採用にかかった費用が無駄になってしまう

採用活動にかかる費用は、求人広告費や人事・採用担当者の人件費、面接や研修にかかる費用など、さまざまです。

しかし、採用ミスマッチによって短期間で従業員が離職してしまうと、これらの費用は回収できず、企業にとって大きな損失となります。入社から3カ月以内の離職が発生した場合は、損失額が一人当たり約100万~200万円にも上るとされており、企業の採用戦略に大きな影響を及ぼす可能性があります。

企業のイメージが悪化する

企業の評判は、転職希望者にとって重要な判断基準の一つとなっています。

近年は口コミサイトの普及により、企業の働きやすさや職場環境に関する情報が簡単に共有されるようになりました。このため、採用ミスマッチによる早期離職が相次ぐと「離職率が高い企業」「社員を大切にしない企業」といったネガティブな評価が広まり、転職希望者からの応募が減少する可能性があります。

さらに、その評判は社外にも波及し、取引先や顧客からの信頼低下を招く可能性もあり、企業の信用にも影響を及ぼすリスクが考えられます。

在籍者の負担が増える

新しく採用した従業員が短期間で離職すると、その業務を既存の従業員がカバーする必要が生じます。特に、教育担当者は何度も新人研修を繰り返すことになり、本来の業務に集中できなくなります。

また、業務量の増加によってストレスがたまり、既存の従業員のモチベーションも低下してしまうかもしれません。こうした状況が続くと、既存従業員の離職までも招く要因となり、結果的に企業全体の生産性が落ちる恐れがあります。

ノウハウが蓄積されない

企業にとって、従業員の経験や知識の蓄積は大きな財産です。しかし、採用ミスマッチによって早期離職者が相次ぐと、業務ノウハウや企業文化の継承が難しくなります。

また、組織の流動性が高くなると自社に適した人材像が把握しづらくなるため、効果的な採用戦略の構築にも支障をきたします。このような状況が続けば、企業の競争力が低下し、成長が停滞する可能性が高まるでしょう。

入社前に実施できる採用ミスマッチ対策9選

ここからは、企業が入社前に実施できる採用ミスマッチ対策をお伝えします。いずれも採用フローの中に落とし込める内容なので、ぜひ自社の採用活動にも取り入れてください。

採用基準を明確にする

採用基準があいまいな状態では、適切な人材を見極めることが困難です。そのため、まずは「どのようなスキルや経験を持つ人材が必要なのか」「自社の文化や価値観に合う人材像はどのようなものか」を明確にしましょう。

採用基準を明確にすることで、面接官による評価のばらつきを抑え、公平で一貫性のある採用判断が可能になります。

(参考:『採用基準とは?具体的な設定手順や自社にマッチした人材の見極め方|テンプレ付』)

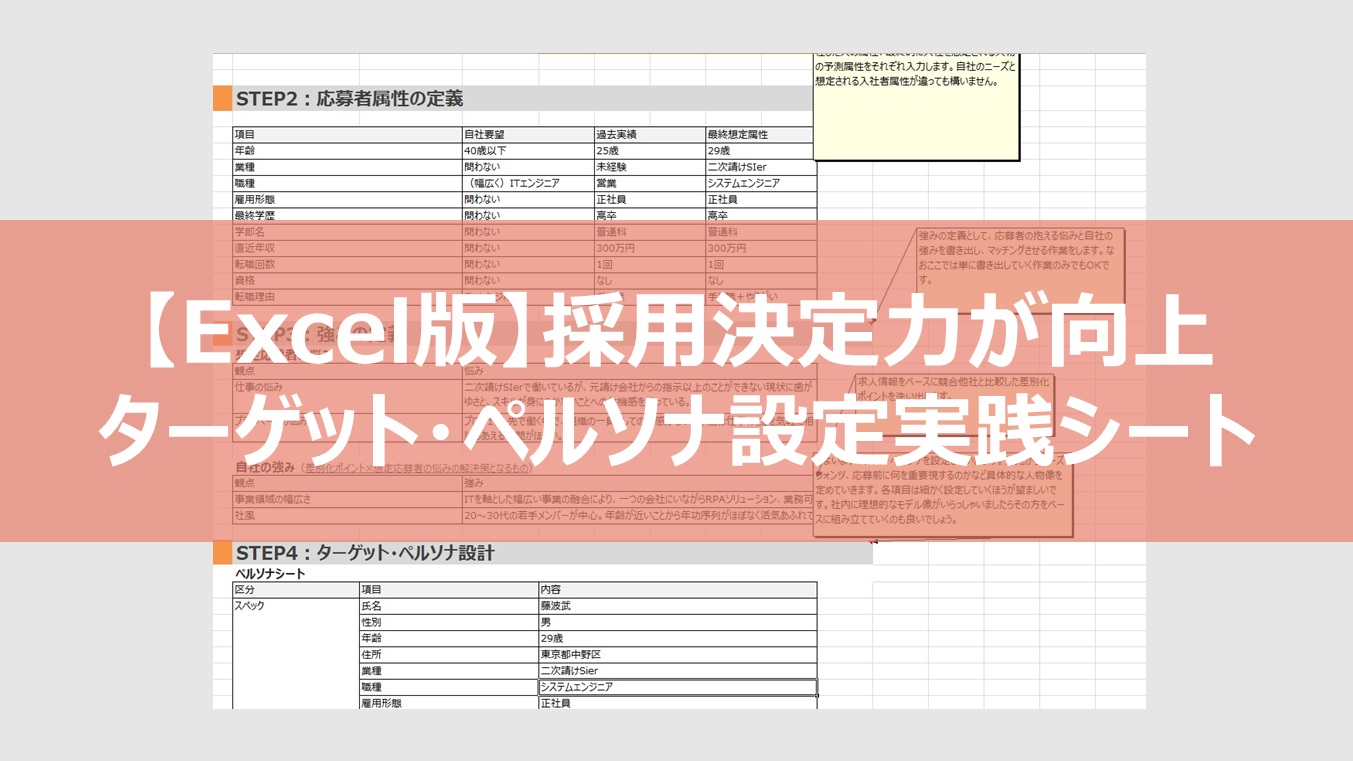

採用ペルソナを見直す

採用ペルソナの再設定も有効な対策の一つです。採用ペルソナとは、自社が求める理想的な人物像のことです。現場のニーズとすり合わせ、必要なスキルや経験、価値観を定義することで、ミスマッチを防ぎ、適切な人材を採用しやすくなります。

採用ペルソナを設定するにあたり、整理しておきたい具体的な項目は以下の通りです。

採用ペルソナの設定に必要な項目

●職歴

●経験・スキル

●能力・資質

●保有資格

●希望年収

なお採用ペルソナは、一度設定した後も転職市場の変化や社内の環境変化に応じて、定期的に見直したいところです。

(参考:『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)

転職希望者に期待することを明確に伝える

転職希望者が入社後に「思っていた仕事と違う」と感じないようにするため、求めるスキルや業務内容、企業の期待値を明確に伝えることが重要です。企業と転職希望者の間に食い違いが起きないように、詳細に説明してください。求人広告や面接で、企業の業務内容や社風、入社後に期待していることなどを伝え、信頼関係を築きましょう。

また、転職希望者とやりとりをする際は「誰から情報を届けるか」にもこだわりたいところです。たとえ同じ情報であったとしても、伝え手によって、受け手の印象や信頼度が大きく変わる場合があります。

(参考:『【人材紹介サービスのプロに聞く】採用候補者の入社意向の高め方。面接前後に“見落としがち”なポイント解説』)

自社の良いところ・悪いところを両方伝える

自社の良い面だけを伝えるのではなく、悪い面や課題についても正直に共有することで、転職希望者がより現実的かつ具体的な職場のイメージを持てます。

こうした透明性のある情報提供は、入社後のギャップを減らし、早期離職のリスクを軽減する上で効果的です。あわせて、課題を改善する取り組みも伝えられれば、前向きな印象を与えられるでしょう。

カジュアル面談を実施する

採用ミスマッチに関する対策としては、「カジュアル面談」の実施も挙げられます。カジュアル面談は、正式な選考の前に企業と転職希望者がリラックスした状態で自由に話し合う機会です。

カジュアル面談と一般的な採用面接の違い

| カジュアル面談 | 採用面接 | |

|---|---|---|

| 合否判定 | なし | あり |

| 服装 | 自由 | 主にスーツ |

| 応募書類 | 不要 | 必要 |

| 担当者 | 人事・採用担当者 | 現場マネージャー 人事・採用担当者 |

企業はこの面談を通じて、転職希望者の志向や価値観を理解し、自社との相性を確認できます。また、転職希望者にとっても、疑問や不安を解消することで、ミスマッチの防止に大きく役立ちます。このように、カジュアル面談は合否を判定する場ではなく、企業と転職希望者が相互に理解を深めるための重要な機会なのです。

(参考:『カジュアル面談とは?採用面接との違いや実施するメリット・当日の流れを解説』、『採用決定後に口説き始めても遅い!入社承諾前辞退を防ぎ、入社意向を高める「オファー面談」ノウハウ』)

構造化面接を実施する

「構造化面接」は、あらかじめ評価基準や質問項目を決めておき、全ての転職希望者に対して統一した質問をする面接手法です。臨床心理学のアプローチとして古くから行われており、近年ではGoogle社が導入していることで話題になりました。

この方法を導入すれば、面接官ごとの評価のばらつきを防ぎ、公平かつ客観的な判断が可能です。また、面接の内容が標準化されることで、従来型の非構造化面接以上に、転職希望者同士を比較しやすくなるという利点もあります。

(参考:『構造化面接とは?どんな質問をすべき?半構造化面接との違いやメリット・デメリットを解説』)

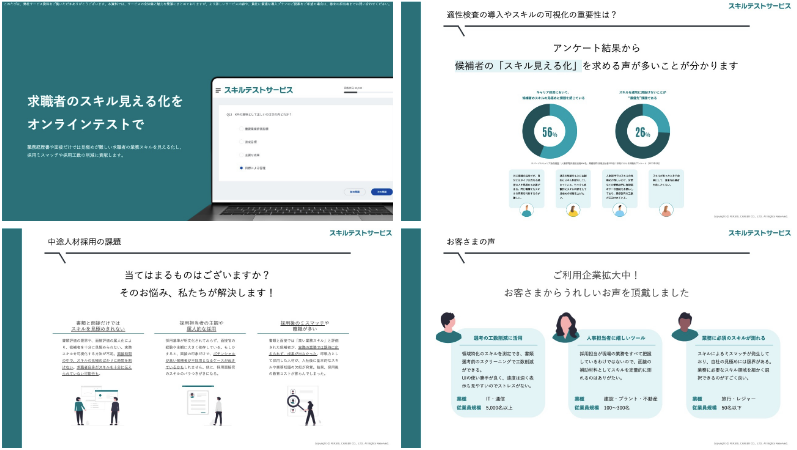

適性検査を行う

「適性検査」は、転職希望者の能力や性格、企業文化との適合性を客観的に測る手段として有効です。代表的な適性検査としては『SPI3』や『玉手箱』、『内田クレペリン』などがあります。

面接では、転職希望者が自らを良く見せようと、経歴の誇張や偏った自己アピールが含まれることも少なくありません。従って、本人の話や履歴書だけでは、実際の人材像や適性を正確に把握するのは難しい場合があります。適性検査を適切なタイミングで実施することで、面接のみに頼ることなく、より客観的に人材を選び出せるのです。

リファラル採用を活用する

ミスマッチを防ぎやすい採用方法としては、「リファラル採用」も挙げられます。リファラル採用は、既存の従業員の紹介を通じて、新たな人材を採用する手法です。在籍者が企業文化や価値観を理解した人材を紹介するため、双方のギャップが生じにくくなります。

また、転職希望者は紹介者との間に信頼関係があり、企業の実態を事前に把握できるため、安心して入社できるというメリットもあります。

(参考:『「自社にマッチした人材に会いたい…けれど失敗!」――。転職エージェントに聞く、採用手法別のつまずきポイントとは』)

在職メンバーとの交流会を設ける

ハイクラス人材など事業に与えるインパクトが大きい採用を行う際などは、交流会を実施すると良いでしょう。なぜなら、実際に働く従業員と会話することで、職場の雰囲気や企業文化を体感でき、入社後の働くイメージが明確になるためです。

交流会を実施するタイミングとしては、企業が採用の意思を伝えた後や、転職希望者が入社の意思を示す前が一般的です。このタイミングならば、合否への影響を危惧して選考時には聞けなかった残業時間や昇給に関するセンシティブな内容についても質問しやすいでしょう。

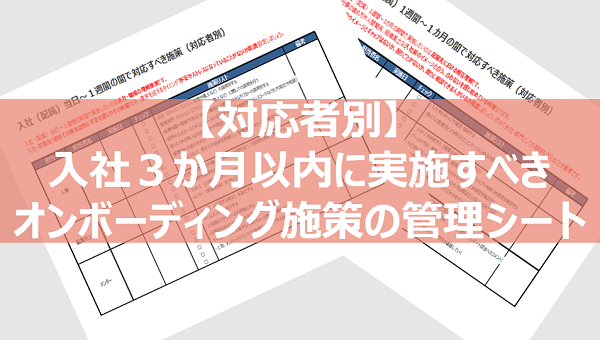

入社後に実施できる採用ミスマッチ対策6選

採用ミスマッチの多くは入社前の対策で予防できますが、入社後のフォローも極めて重要です。入社した人材の早期離職やモチベーションの低下を防ぐためには、環境の整備や継続的なサポートが欠かせません。

ここからは、入社後に企業が取り組むべき具体的な6つの対策をご紹介します。

入社後のオリエンテーションや研修を充実させる

入社直後の段階では、いきなり業務を任せるのではなく、まずは組織の全体像や事業の内容、ビジョンなどをていねいに伝える時間を設けましょう。

新卒入社と比べて、中途入社の場合は社会人経験があるため、現場で「面倒を見なければならない」という意識が生まれにくく、フォローが行き届かないことがあります。しかし、たとえ経験のある業務だったとしても、その企業の文化や仕事の進め方に慣れるまで戸惑いを感じるものです。

最初に企業全体の事業内容やビジョンを知ることで、自分の仕事がどのように企業に貢献するのかを理解することは、人材の定着につながります。また、自分が関わる可能性のあるプロジェクトや、導入予定の新しい制度なども共有することで、「この会社で働き続けたい」と思えるビジョンを描いてもらいやすくなります。

(参考;『【人事必見】新入社員研修の知っておきたいコツと注意点。どんな研修をどう設計する?』、『【中途入社者の早期離職を防ぐ】入社3カ月までのフォローに必要な「人事と現場の役割分担」とは』)

メンター制度を導入する

入社した人材にとって、社内に安心して相談できる相手がいるかどうかは、離職を防ぐうえで非常に重要です。直属の上司以外にも、業務やキャリアの相談に乗れる先輩社員を「メンター」に任命することで、日々の悩みを気軽に話せる体制を整えましょう。

入社して間もないころは、新しい環境での人間関係の不安や業務への不慣れが大きなストレスとなります。誰にも相談できずに心身が疲弊してしまっては、離職するのも時間の問題でしょう。このようなケースでは、自分との距離が近いメンターの存在が大きな助けとなります。次に説明する1on1ミーティングもあわせて導入すると、いっそう効果的です。

(参考:『メンター制度とは?メリット・デメリットや導入するまでの流れを解説』、『“あの人がいるから辞めない”関係性をつくる!横のつながり「ピアコーチング」で実現する離職防止』)

定期的に1on1ミーティングを行う

上司やメンターと1対1で話す「1on1ミーティング」は、業務の進捗管理にとどまらず、精神的なケアやモチベーションの維持にも有効です。定期的に実施することで、悩みや不安を早期にキャッチし、適切なフォローを実現できるでしょう。

また、1on1ミーティングの場を活用して個別の目標を設定することでも、やりがいや成長実感の向上につながります。

(参考:『1on1に対するはたらく側の本音。調査から見える「あるべき姿」とは』、『成功する組織の秘策は“感情”にあった。成果を出すリーダーが実践する「感情マネジメント」と「EQの鍛え方」』)

異動希望を聞き入れる

「配属された部署の仕事内容が合わない」と感じる従業員がいる場合、早めに異動希望を聞き入れることでミスマッチを解消できる可能性があります。自己申告による異動制度を設けることで、本人の強みを活かした配置が可能になり、離職防止にも効果的です。

ただし、希望を全てそのまま受け入れるのではなく、希望と適性のバランスを見ながら判断することが肝心です。過去の実績や経歴などを客観的に考慮した上で異動を決定し、活躍の可能性を広げられることを示せば、前向きな気持ちで受け止めてもらえるでしょう。

(参考:『やってはいけない人事異動とは?モチベーションを低下させないための方法などを解説』)

サーベイの実施

一定の規模を持つ企業であれば、サーベイを実施することも有効な対策の一つです。サーベイとは調査を意味する言葉で、企業においては従業員に対して実施する調査全般を指します。企業が実施するサーベイには、以下のような種類があります。

サーベイの種類

| サーベイの種類 | 概要 |

|---|---|

| 組織サーベイ | 労働環境や職場の人間関係を測定し、組織のマネジメントが機能しているかを確認する |

| モラールサーベイ | 個々人のモチベーションや職場の雰囲気を測定し、従業員の満足度を確認する |

| エンゲージメントサーベイ | 「ワーク・エンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」を測定し、企業と従業員の関係性を確認する |

| コンプライアンス意識調査 | 法令順守の状況や、職場環境の健全性などを測定し、従業員のコンプライアンス意識を確認する |

| ストレスチェック | 従業員の心理的なストレスレベルを測定し、メンタルヘルスの不調による離職防止に役立てる |

こうしたサーベイを通じて、業務への満足度や人間関係、将来への不安など、日常の業務だけでは見えにくい部分も数値化が可能です。調査結果は放置せず、課題を特定した上で改善を図り、組織のPDCAを回しましょう。

(参考:『パルスサーベイとは?基本的な捉え方と実施のポイントを解説』、『エンゲージメントサーベイとは?具体的な質問項目や実施方法を解説』)

従業員の声を聴く

制度やルールを一方的に整備するのではなく、従業員自身の声を取り入れることで「この企業は自分の意見を尊重してくれている」という安心感が生まれます。

企業としては、定期的な面談や1on1ミーティング、サーベイなど、従業員が意見を発信できる場を設けることが大切です。このような取り組みが、信頼関係の構築やエンゲージメントの向上へとつながり、結果として採用ミスマッチによる早期離職のリスクを減らすことにも寄与するでしょう。

(参考:『ストレスチェックの義務化で企業が対応すべきこととは?実施手順や注意点を解説』)

採用ミスマッチは早期離職につながるため、適切な対策が必須!

本記事では、採用ミスマッチが起こる原因と入社前後に取るべき対策を解説しました。

入社後にミスマッチが発覚すると、人材の早期離職へとつながり、採用活動にかけた費用や時間が無駄になってしまいます。これを防ぐには、カジュアル面談やリファラル採用といった採用方法を用いて、企業と転職希望者の相互理解を深めることが有効です。

また、入社後もメンター制度の導入や定期的な1on1ミーティングの実施により、従業員の不安や悩みに早期に気付ける環境を整えることで定着率の向上につながります。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

採用ペルソナ・ターゲット設定実践シート|採用決定力向上のために活用

資料をダウンロード