キャリア採用とは?中途採用との違い・企業側のメリット・成功事例3選

d’s JOURNAL編集部

キャリア採用とは採用活動の方法の一種であり、企業が組織力を向上させるための近道でもあります。急激なビジネス環境の変化に適応する上で、キャリア採用は多くの企業を助ける重要な選択肢ともいえるでしょう。

一方で、新卒採用や一般的な中途採用とは異なり、キャリア採用特有の注意点があることも確かです。この記事では、キャリア採用のメリット・デメリットや導入時の注意点などをまとめて解説します。

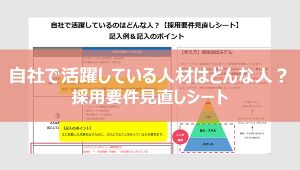

キャリア採用における「活躍人材の傾向」や「採用要件の見直し」に役立つシートを、無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

キャリア採用とは

就労経験があり、自社に求める職種に対して専門的なスキルや知識を持つ人材を対象とする採用活動のことを、キャリア採用と呼びます。求人の条件に見かけることも多い「○○業界での経験3年以上」「マネジメント職募集」といった表現を入れ込むことも、キャリア採用の一環です。

反対に「未経験可」と記載のある場合には、キャリア採用とは呼ばれません。この場合は「ポテンシャル採用」と呼ばれ、スキルや知識がなくても意欲や経験といったポイントで採用されるため、キャリア採用とは正反対の採用活動といえます。

以下でキャリア採用について、実施の目的と中途採用との違い、また近年注目されている理由も確認し、理解を深めていきましょう。

キャリア採用の目的

キャリア採用を活用する主な目的としては、以下が挙げられます。

キャリア採用の目的

●即戦力となる人材の採用

●育成の手間の軽減

●ノウハウの蓄積

キャリア採用では、すでに一定のスキルや知識が身に付いた人材にアプローチするため、即戦力としての活躍が期待できます。自社で一から教育を行う必要がなく、育成にかかる費用や時間も最低限に済むでしょう。

その上、異なるバックグラウンドを持つ人材が入社することで、これまで自社にはなかったアイデアが創出される可能性もあります。

こうした面に利点を感じる企業が、キャリア採用に力を入れているのです。

中途採用との違い

就労経験のある人材を対象とした採用活動に、中途採用もあります。キャリア採用と中途採用では、以下のように採用条件の範囲が異なります。

| キャリア採用の採用条件 | 中途採用の採用条件 |

|---|---|

| ●就労経験がある ●企業が求める職種で必要なスキルや知識を持っている |

就労経験がある |

中途採用とは、「就労経験のあること」のみを条件に定義されているものであり、その経験の内容は問いません。自社で求める職種に対するスキルや知識がある人材はもちろん、未経験の人材も対象になります。

つまり、キャリア採用は中途採用の中に含まれる採用手法です。

キャリア採用が注目されている理由

キャリア採用が注目されている背景として、はたらき方の多様化が進んでおり、「特定の企業で定年まではたらき続ける」という終身雇用制度は崩壊しつつあるという点が挙げられます。

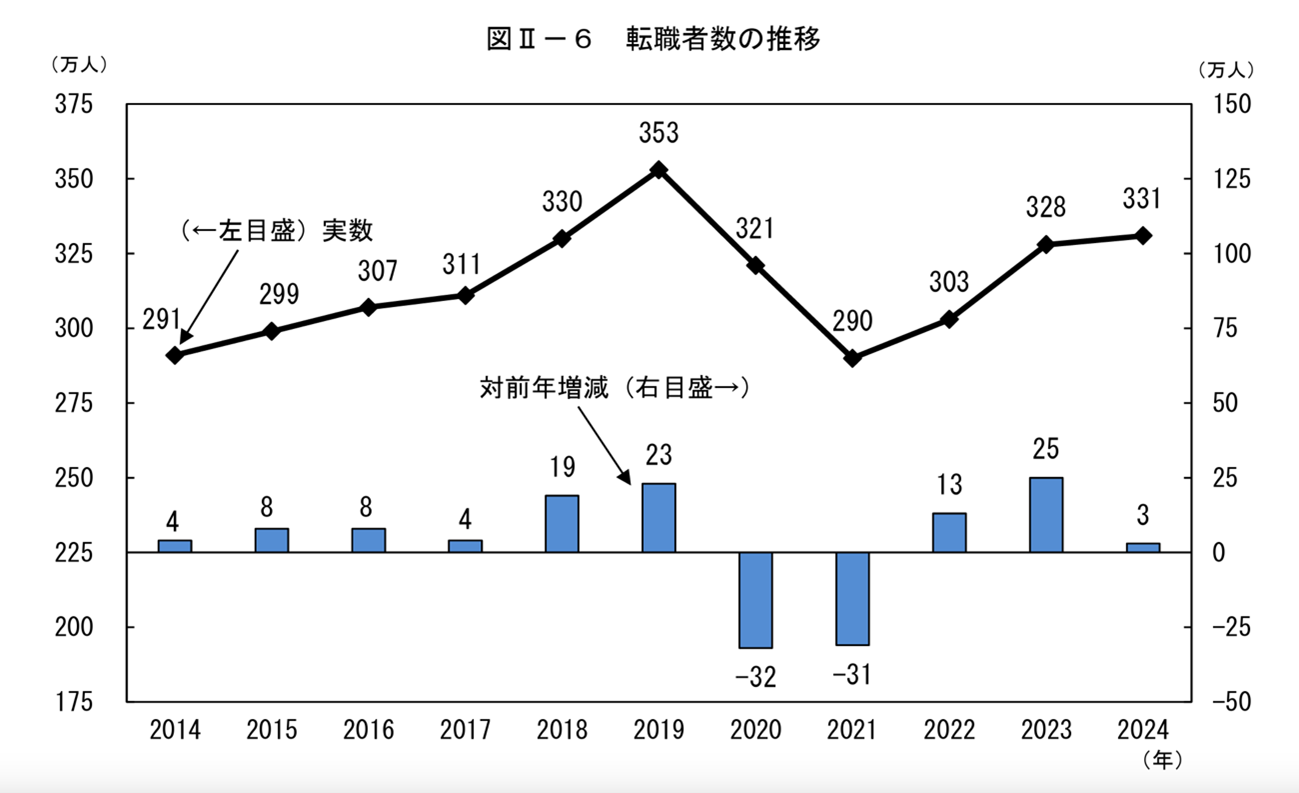

総務省統計局が令和6年(2024年)に実施した「労働力調査」によると、2014年に291万人であった転職者数が、2024年には331万人にまで増加したことが判明しました。

(出典:総務省統計局『労働力調査(詳細集計)2024年(令和6年)平均結果の概要』)

転職を考える人材が徐々に増えてきていることが、おわかりいただけたかと思います。

こうした状況の一方で、少子高齢化の進行により、どの業界も人手不足に直面しています。企業には若手社員の育成に費やせるリソースも限られているため、一定のスキルや知識を持つ人材を採用することが優先して求められています。

これらの背景があって、キャリア採用が注目を集めているのです。キャリア採用の実施で、即戦力となる人材を円滑に見つけることが期待されています。

キャリア採用を行うメリット

ここでは、キャリア採用を行う4つのメリットを紹介します。前項で説明したキャリア採用の目的と重複する部分もありますが、以下でより詳細な内容を確認していきましょう。

1.即戦力となる人材の採用ができる

2.事業の成長スピードが上がる

3.新しいアイデアやノウハウを吸収できる

4.育成にかかる費用を削減できる

即戦力となる人材の採用ができる

これまでも言及してきた通り、即戦力としての活躍が期待できる点はキャリア採用の最大のメリットです。

キャリア採用で募集する人材には、あらかじめ専門的なスキルや知識が備わっています。自社独自のルールを覚えてもらう時間は必要ですが、入社後ある程度早い時期からの活躍が期待できます。

(参考:『即戦力の定義とは?人材の見極め方や定着率向上のコツを紹介』)

事業の成長スピードが上がる

キャリア採用によって即戦力となる人材を採用することで、事業の成長速度が上がる点もメリットの一つです。新卒や未経験の人材を採用すれば、第一線で活躍してもらうために一定以上の育成期間が必要となります。

特にIT分野ではテクノロジーの進歩が目覚ましく、一から人材を育てるだけでは環境の変化に追いつけなくなってしまうリスクがあります。そこで、キャリア採用によって高度なスキルを持った人材を採用し、組織全体の競争力を高めることも重要な戦略となるのです。

新しいアイデアやノウハウを吸収できる

キャリア採用では、ほかの企業ではたらいた経験のある人材を対象にするため、社外のノウハウや視点を吸収できる点も大きなメリットです。テクノロジーの進歩が著しい現代にあっては、自社で当たり前のように採用されていた方法が、知らず知らずのうちに時代遅れになっているというケースも珍しくありません。

キャリア採用を通じて新しい考え方や価値観を取り入れることで、従来のノウハウを見直す機会が生まれ、テクノロジーの進化に追いつけるようになるのです。特にキャリア採用の場合は、同業他社からの転職が多くなる傾向なので、即戦力となる実務経験や業界知識を持つ人材の採用がしやすい点も特徴です。

育成にかかる費用を削減できる

採用した人材の育成にかかる費用を削減できることも、キャリア採用の大きなメリットです。すでに社会人としての経験があり、現場で求められるレベルのスキルや知識も保有していることから、スムーズに業務を担ってもらえる点が強みです。

もちろん、企業の理念やビジョンといった自社固有の情報については、別途で教育の機会を設ける必要があります。しかし、これらの研修は実務と並行しながらでも行えるため、費用や育成人員の負担は大幅に軽減されます。

キャリア採用のデメリット

上記のように企業にとって利点の多いキャリア採用ですが、一部マイナスになり得る要素もあります。ここでは、キャリア採用を行う上で留意したい4つのデメリットを紹介します。

1.自社が求める人材がすぐに見つからない場合がある

2.1人当たりの採用にかかる費用が高くなる

3.社風や社内カルチャーのミスマッチが起こりやすい

4.さらなるキャリアアップを求めて離職率が高くなる可能性がある

自社が求める人材がすぐに見つからない場合がある

キャリア採用を実施する際にまず念頭に置いておきたいのが、求める人材がすぐに見つかるとは限らない点です。特に高度なスキルや知識が求められる職種で人材を探している場合には競争率が上がり、採用活動が難航することが予想されます。

そのため、キャリア採用を進めていく上では、長期的な戦略で臨む必要があります。まずは自社に興味を示す転職希望者を集める「母集団形成」を進め、転職市場での自社の認知度向上を目指すことが大切です。

1人当たりの採用にかかる費用が高くなる

一般的な中途採用と比べると、キャリア採用は1人当たりの採用にかかる費用が高くなりやすいです。キャリア採用を行う場合には、自社が求める条件に合った人材をしっかりと見つける必要があります。

単に求人広告などを打って「待ち」の姿勢で応募を受けるだけでは、なかなか納得のいく人材を見つけられない可能性もあります。理想の人材に出会えなければ、ハイクラスの人材や専門職の人材をそろえた人材紹介サービスを利用したり、外部のダイレクト・ソーシングサービスを活用したりする必要もあります。

そのため、採用費用が高くなってしまうケースが多いです。加えて、即戦力の人材を求めるのであれば、給与条件も既存社員の水準を見ながら設定する必要があります。

社風や社内カルチャーのミスマッチが起こりやすい

企業と採用された人材のミスマッチが起こりやすいという点も、デメリットの一つです。新卒の人材の場合は、特定の企業の方針や考えが染み付いているわけではないため、比較的柔軟に自社の価値観を受け入れてもらいやすい傾向にあります。

一般的な中途採用の人材は新卒と比べると前職とのギャップを感じやすい傾向にありますが、それでも業界未経験であれば、細かなやり方や業務の進め方について疑問を抱く可能性は高くありません。しかし、キャリア採用の場合は、すでに他社で一定の活躍をしていることから、自社のカルチャーややり方に違和感を覚えてしまうリスクは高くなります。

前職での進め方にこだわるあまり、組織の方針にうまく適応できず、期待されたような活躍ができない場合もあるのです。また、企業のカルチャーや雰囲気に合わず、既存社員との人間関係をうまく構築できない可能性もあります。

そうなれば、スキルを持っていても本来の力が発揮されず、最悪の場合は早期離職につながってしまうケースもあるでしょう。そのため、キャリア採用ではスキルや経験だけでなく、自社のカルチャーとの相性もきちんと見極め、育成が重要です。

(参考:『カルチャーフィットとは?重要性と採用時の見極め方を解説』)

さらなるキャリアアップを求めて離職率が高くなる可能性がある

キャリア採用で入社した人材が、いつまでも自社にとどまってくれるとは限りません。

キャリア採用に応募する転職希望者の中には、自身のキャリアアップを目的として転職活動を行っている人も一定数存在します。自社に入社してもスキルや知識をある程度習得し終えたら、すぐに離職してしまうこともあるかもしれません。

こうした理由からの早期離職を防ぐには、面接時に将来のビジョンや前職での在籍期間などをきちんと確認し、長くはたらくつもりのある人材かどうかを判断しましょう。

キャリア採用に向いている職種

キャリア採用は、主に「職務の専門性が高い」「業務の内容や責任が個人に帰属しやすい」といった高度な業務を任せる人材を採用するために用いられる手法です。ここでは、特にキャリア採用と相性が良いとされる職種を6つ紹介します。

1.営業企画職

2.エンジニア

3.人事・財務・法務などの管理部門

4.研究・開発職

5.企画・マーケティング

6.デザイナー

営業企画職

営業企画職は、キャリア採用が用いられやすい代表的な職種です。営業企画職の特徴は、「商品・サービスを売る」だけではなく、「売れる仕組みづくり」や「マーケティング」の要素も求められる点にあります。

「どのようなツールを準備すると売りやすいのか」などを想像できるか否かによって営業成績が左右されるため、一定以上の経験と技術が必要となるのです。システマチックに売上を上げる実績と経験のある人材でなければ、転職後に思うような結果を出すことは難しいと考えられています。

加えて、デジタルサイネージ(電子的に情報を表示する看板)やIoT(モノがインターネットとつながる仕組み)、Web広告など、進化する広告技術についていける柔軟性も必要です。現場感覚をつかんでいない未経験の人材の場合、売れるためのツールをどのように活用すれば良いのかをイメージしにくく、最新技術の仕組みを理解するだけの土台も築かれていません。

そのため、営業企画職は、経験のある人材に絞ったキャリア採用で募集するケースが多いといえます。

エンジニア

SEやプログラマーなどのエンジニア職も、キャリア採用が行われることが多い職種の代表例です。AI技術の発達やDXの推進などにより、即戦力として活躍できるエンジニアは、多くの企業にとって大きな価値を持つ存在になっています。

一口にエンジニアといっても、企業によって求められる技術は異なり、システム開発に関するノウハウもバラバラです。高度な技術と経験が要求されるため、一から人材を育成するハードルが高く、「キャリア採用で補強したい」と考えられるケースが多いのです。

また、経験不足の人材に現場を任せた場合、システムの導入・運用開始後にトラブルなどが生じ、顧客に何らかの損害を与えてしまうといったリスクも想定されます。このように、「技術面」「リスク管理」という2つの観点から見て、エンジニア職ではキャリア採用が積極的に行われる傾向にあります。

(参考:『エンジニア採用が難しい理由はなぜ?失敗の原因と成功のコツを解説』)

人事・財務・法務などの管理部門

バックオフィス部門として企業を支える人事・財務・法務などの管理部門については、業務の性質上、経験のある人材を募集することが一般的です。人事部門は「人を見ることが仕事」という一面もあるため、未経験の人材を採用するケースもありますが、総合的に見て対応力に秀でた人材を探せるキャリア採用を選択する企業が多い傾向にあります。

財務や法務の分野に関しては、未経験の人材が対応できる業務そのものが限られていることから、即戦力の採用が望まれるケースが多いです。資金調達をはじめ、ミスが許されない業務も多いため、原則として業務経験がある人材が必要とされます。

また、これらの業務は企業によって大きな違いが生じにくく、比較的転職後にも持ち運びやすいスキルといえます。こうした理由も、キャリア採用に向いているとされるポイントの一つといえるでしょう。

研究・開発職

研究・開発の関連職も、キャリア採用と相性が良い職種とされます。企業で研究・開発の関連職に求められるものは、時間や予算を踏まえた上での研究成果です。

「開発での懸念事項」や「研究に要する時間・作業の見立て」などを理解しているという点では、即戦力となる人材のほうが良い成果を発揮してもらいやすいといえます。ただし、研究・開発といった業務は、基本的にチームで協力して進める点が特徴です。

そのため、生え抜きのメンバーが中心のチームに対してキャリア採用を導入する際は、既存の社員とうまくなじめるように協調性やコミュニケーション能力といった点も重視して選考する必要があります。また、入社後のフォローもていねいに行い、チームの一員として貢献してもらうためのサポートを充実させることが大切です。

企画・マーケティング

商品・サービスの開発に携わる企画職や、それらを多くの人に売るために活動するマーケティング職も、キャリア採用に向いた職種です。

企画・マーケティングの分野では、新商品の開発・プロモーション、また市場拡大に向けてのデータの解析・消費者行動分析などのスキルや知識が必要です。特に最近では、消費者の購買行動にインターネットが大きく関わっているため、SEOやSNS運用などの知識も求められています。

企画・マーケティングで求められるこれらのスキルや知識は、単にインプットしただけでは実戦で役に立ちません。インプットを基にどれだけの場数を踏んできたかという、これまでの経験も重要になってくるのです。

こうした点から、経験豊富な人材を見つけやすいキャリア採用は、企画・マーケティングで活躍する人材を探す際に向いているといえます。

デザイナー

デザイナーの募集にあたっても、キャリア採用は効果の期待できる採用活動の方法です。

これまで見てきた職種同様に、デザイナーにも専門的な知識が求められます。また経験を積むほど応用力も身に付き、表現の幅が増える傾向にあります。

熟練した人材と経験の浅い人材とでは、成果物に大きな差が出る職種といえるでしょう。

広告業界や企業の広報など、高いアウトプットが求められる現場であれば、キャリア採用により、即戦力としての活躍が期待できる人材を採用することをお勧めします。

キャリア採用における「活躍人材の傾向」や「採用要件の見直し」に役立つシートを、無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

キャリア採用の進め方

ここからはキャリア採用の進め方を紹介します。キャリア採用は基本的に、以下の7ステップで進めていきます。

1.採用計画や基準を決める

2.求める人材像を明確にする

3.採用手法を選ぶ

4.転職希望者の母集団形成をする

5.選考活動(書類選考~面接)をする

6.入社承諾・入社承諾後のフォローをする

7.オンボーディング施策を実施する

STEP1.採用計画や基準を決める

キャリア採用を始めるにあたって、まず先に着手しなければならないことが採用の計画や基準の検討です。計画としては採用人数や期限、基準としては人材に求めるスキルや経験、また経験年数などを決めていきます。

採用の計画と基準を固めることは、今後の方針の決定につながるため、採用活動をいかに効果的に進めていくかを左右する重要なステップです。社内で認識を擦り合わせるためにも使われます。

「社内のリソースでうまく方針が決められるか不安…」という場合には、この段階から転職サービスに相談することも視野に入れましょう。

(参考:『【無料テンプレ付】採用計画の立て方|人事が押さえるべき手順やポイント』、『採用基準とは?具体的な設定手順や自社にマッチした人材の見極め方|テンプレ付』)

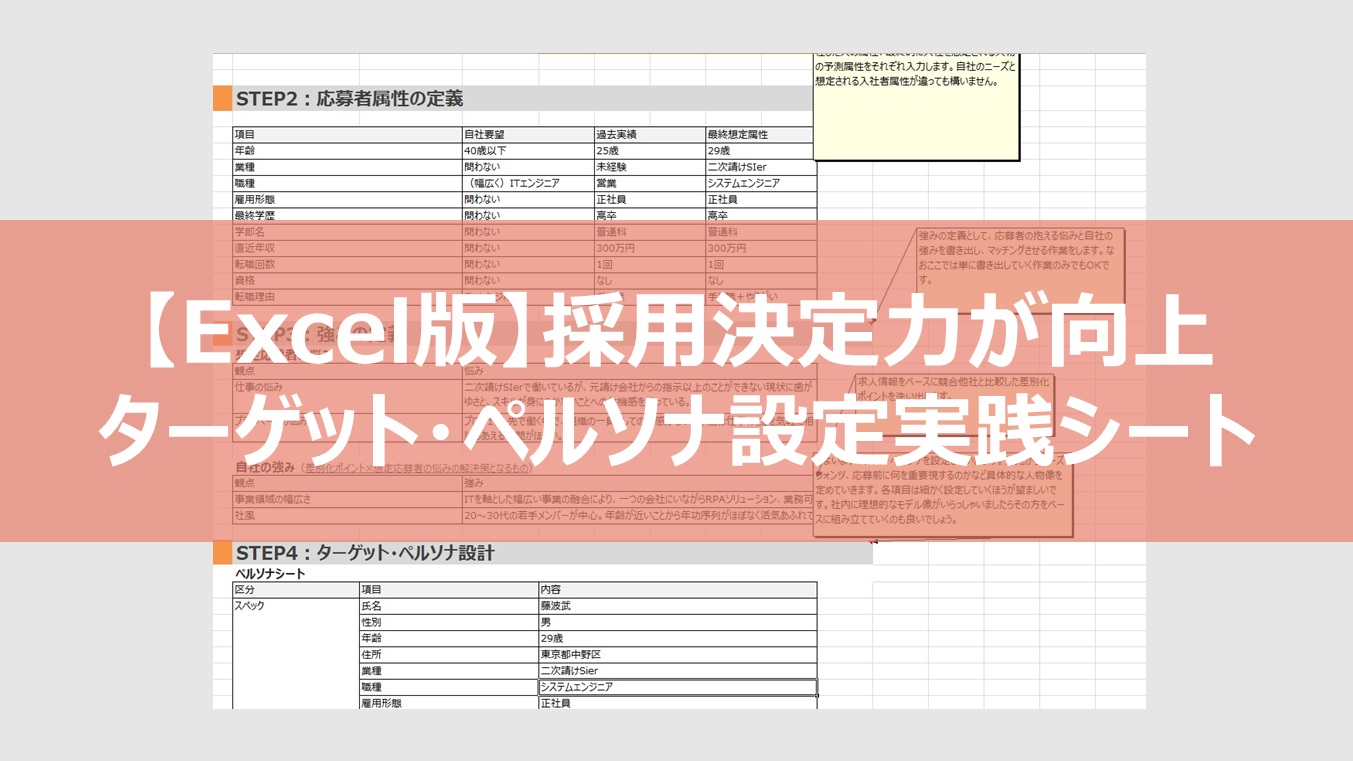

STEP2.求める人材像を明確にする

続いて、先のステップで決めた採用の基準をベースに、自社に求める人材像を定めていきます。以下の項目を参考に、人材像の具体化を進めましょう。

●人柄

●価値観

●行動志向

●仕事への熱意

これらの項目を検討する際は、配属される部署の意見もヒアリングすることが欠かせません。もし人事・採用担当者のみで人材像を決めてしまうと、現場が本当に求めている人材との間に認識のずれが生じる恐れがあります。それが原因となり、期待していた成果が得られないことや、最悪の場合には早期離職へとつながりかねません。

即戦力としての人材を求めるキャリア採用では、現場の意見も吸い上げつつ、人材像を明確に決めることが求められます。

(参考:『求める人材・人物像の決め方と採用のためにできること』、『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)

STEP3.採用手法を選ぶ

採用活動の要件が定まったら、キャリア採用を進めていく方法を選んでいきます。一般的にキャリア採用は、以下の採用手法を活用して行われます。

| 採用手法 | 概要 | 利点 |

|---|---|---|

| 人材紹介サービス | 提示した採用条件に基づき、担当者から人材の紹介を受ける | サービスの担当者が自社に合った人材を選定してくれるため、自社内に発生する工数を軽減できる |

| 求人広告 | 企業情報や採用条件などを掲載し、それを見た転職希望者からの応募を待つ | 多くの転職希望者が活用しており、自社の求人情報が目に留まりやすい | ダイレクト・ソーシング | 企業が転職希望者へ直接アプローチする | こちらからアプローチするため、転職に積極的でない潜在層とも接点を持てる | オウンドメディア | Webサイトやブログ、SNSなど、自社が利用するメディアの運用によって採用につなげる | 自社の裁量で内容が決められるため、求める人材に効果的にアプローチできる |

上記の中から、自社に合った採用手法を選びましょう。一つの手法にこだわるのでなく、運用にかかる費用や採用人数、選考のスピードなども考慮しつつ複数の手法を組み合わせることが効率的に進めるポイントです。

(参考:『【2025年版】採用手法16選を徹底比較|メリット・デメリット・最新の注目トレンド』)

STEP4.転職希望者の母集団形成をする

採用手法が決まったら次は、母集団形成を進めていきます。

前述の通り、即戦力を求めるキャリア採用では、採用条件も厳しくなるため、自社に適した人材がすぐに見つかるとは限りません。

そうした中で、採用へと効率的につなげていくためには、採用活動を通して母集団形成を図ることが重要なのです。

母集団形成のポイントは、「自社の魅力を転職希望者にきちんと伝える」ということです。例えば、求人情報を掲載する場面で、会社概要や採用条件を単に載せるだけでは、転職希望者の興味・関心は醸成できないでしょう。現場の雰囲気や実現できるキャリアパスなど、自社ではたらく魅力が伝わるよう意識して採用活動を実施することで円滑に母集団形成が進み、ひいては応募へとつなげられます。

(参考:『母集団形成とは?重要性と実践の手順、効果を上げるためのポイントを解説』)

STEP5.選考活動(書類選考~面接)をする

採用活動、また母集団形成を行い、転職希望者からの応募を受けたら選考活動も並行して始めていきます。

まずは書類選考で、応募のあった人材の履歴書や職務経歴書から、自社の求める条件を満たしているかどうかを確認します。書類選考を通過した人材には面接を行いますが、その際キャリア採用では、以下の目的で1~2回程度の面接を行うことが一般的です。

| 面接の種類 | 目的 |

|---|---|

| 1次面接 | 人事・採用担当者が担当し、転職希望者の適性や意欲、自社との適合性を評価する |

| 2次面接 | 配属を予定する部門の社員が実施し、専門的なスキル・知識の有無や業務遂行能力の高さを判断する |

キャリア採用の面接では、「自社を選んでもらう」という姿勢を持つことが大切です。近年の人手不足の影響により、転職希望者優位の売り手市場になっています。

企業として人材を見定めることはもちろん重要ですが、人材に「この企業ではたらきたい」と思ってもらえるよう、自社の魅力をきちんと伝えましょう。

STEP6.入社承諾・入社承諾後のフォローをする

面接を通して、「自社での活躍が期待できる」と思える人材を見つけたら、入社承諾を出します。

キャリア採用では就労経験がある人材を採用するわけですが、新卒採用の場合と同様に入社承諾後のフォローを怠ってはなりません。いくら社会人経験のある人材といっても、こちらからの連絡がなければ、「本当に入社承諾が出たのだろうか…」と不安を募らせてしまいます。

人材に安心して自社ではたらく準備をしてもらえるように、入社前には次のサポートに取り組みましょう。

●1週間おき程度に連絡する

●1on1ミーティングを実施して入社後の懸念や要望をヒアリングする

●必要に応じて研修を実施する

上記に取り組むことで、入社承諾後辞退のリスクを減らせるだけでなく、入社直後から高いモチベーションではたらいてもらえることが期待できます。

(参考:『【中途入社者の早期離職を防ぐ】入社3カ月までのフォローに必要な「人事と現場の役割分担」とは』)

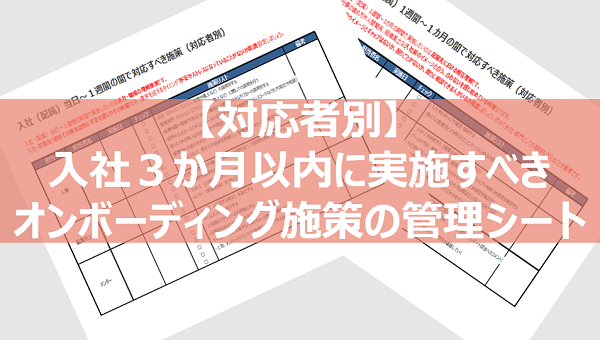

STEP7.オンボーディング施策を実施する

人材が入社したあとはスムーズに業務に入れるよう、オンボーディング施策を実施しましょう。

オンボーディングとは、新しく入社した人材が組織にいち早く順応し、活躍してもらうための取り組みのことです。具体的な施策として、歓迎会の開催やメンター制度の導入、また定期的な面談の実施などが挙げられます。

オンボーディング施策は、入社初期だけでなく入社後数カ月間は継続して行うことをお勧めします。

その理由は、入社から数カ月という時期は、想定と実際の仕事内容のギャップや人間関係に対する悩みがちょうど出てくるタイミングだからです。気軽に話し合える場をつくり、不安要素を早急に取り除くことが、早期離職を防ぐ上で大切です。

(参考:『オンボーディングとは?実施する目的やメリット・導入する方法を紹介|資料・シート付』)

キャリア採用を成功させるポイント

本項では、キャリア採用を成功させるポイントを、選考活動時と人材の入社後に分けて解説します。

選考活動時のポイント

選考活動時には、以下の3つのポイントを意識しましょう。

1.採用基準や求めるスキルを明確にする

2.自社の情報を詳しく伝える

3.採用フローを改善する

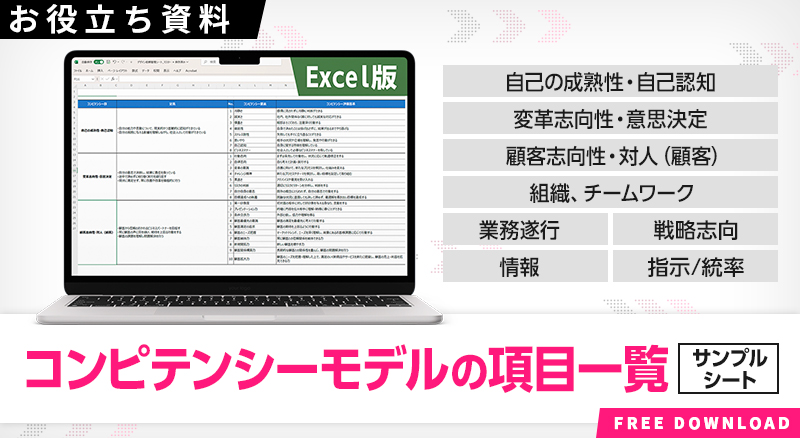

採用基準や求めるスキルを明確にする

キャリア採用は基本的に必要な人員数が決まっており、ある程度のポジションや役割が固まった状態で行われるものです。それだけに、ペルソナの設定が不十分なまま採用活動がスタートしてしまうケースも少なくありません。

必要なスキルや経験が定まっていることから、そのほかの条件についての設定があいまいになりやすいのです。しかし、実際に現場で即戦力として活躍してもらうためには、人柄や価値観、リーダーとしての経験といったさまざまな資質が求められます。

これらの特性は、スキルなどと比べると見極めが難しいため、選考がスタートする前にきちんと採用基準を設定しておく必要があります。採用にかける費用や時間を無駄にしないためにも、採用基準はできるだけ細かく洗い出し、明確なペルソナを設定することが大切です。

ペルソナの決め方について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

(参考:『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)

自社の情報を詳しく伝える

キャリア採用の対象となる人材は、企業を選ぶ際に自身の待遇だけでなく、労働環境や企業の将来性などにもきちんと目を向ける傾向があります。また、「自身が積み重ねてきたスキルや経験に業務内容がマッチしているか」「前職の不満が解消されるか」といったポイントも重要視することが少なくありません。

このように、キャリア採用では人材がより深い情報を求めるため、企業側も十分に詳細な情報提供を行う必要があります。企業のカルチャーや既存の社員の性質、入社後のキャリアなど、自社の情報を正確に伝えることで、入社後のミスマッチを予防できるのです。

また、他社との差別化を図る方法として、採用過程で経営者や上司、同僚などと交流できる機会を設けることもお勧めします。具体的な業務や人間関係をイメージしやすくなるため、入社後のギャップが軽減され、離職の防止につながるでしょう。

採用フローを改善する

「応募が集まらない」「選考の途中で辞退する人材が多い」といった場合には、採用フローを見直すことも大切です。課題の内容から、採用フローのどの段階に問題があるのか洗い出してみましょう。

例えば、応募数が少ない場合には採用条件が厳し過ぎるのかもしれません。採用条件のうち、緩和できる項目がないか再検討すると良いでしょう。

また、選考の途中で辞退が発生する原因の一つには、選考のスピードが遅いことが考えられます。選考が長引いて他社に流れてしまわないよう、選考手順や関係部署との協力体制の見直しを図り、滞りのない選考を心がけたいところです。

このように課題ごとに適した対策を考えることで、効果的な改善を図れます。

(参考:『採用フローとは?押さえておきたいポイントと課題の改善策』、『今、選考スピードアップは必須。どう現場を巻き込む?他社事例やデータを活用して社内協力を得る方法』)

入社後のポイント

入社後の人材のために、取り組んだほうが良い行動は以下の3つです。

1.オンボーディング施策に力を入れる

2.社内で人間関係構築のフォローをする

3.自社内での役割やミッションを明確にする

オンボーディング施策に力を入れる

オンボーディング施策には、力を入れて取り組むことをお勧めします。前項でも確認してきた通り、オンボーディング施策は、新しく入った人材に早い段階で職場になじんでもらい、即戦力としての活躍を促すために非常に重要です。

場合によっては、職種や人材の人柄に合わせて個別に最適化されたプログラムを作成することも視野に入れましょう。

なお、オンボーディング施策について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

(参考:『オンボーディング施策の最適解。中途採用者が直面する適応課題は、「早期戦力化」を視野に入れた体制づくりで解決』、『「また辞めちゃった…」をくり返さない!中小企業だからこそできる「オンボーディングの仕組み化」ノウハウ』)

社内で人間関係構築のフォローをする

人材が既存社員と良好な人間関係を構築できるように、サポート体制を整えておくことも大切です。

当然ですが入社直後の人材は、社内の人間関係について何も把握できていません。業務中にわからないことや悩みを抱えたとしても、誰に相談すれば良いのかわからず、それが原因で思うように力を発揮できない恐れがあります。

人事・採用担当者は、人材が人間関係を円滑に構築できるよう積極的なフォローに努めましょう。オンボーディング施策とも重複しますが、入社して早いうちに歓迎会を開催する、あいさつ回りに付き添うこと等もサポートの一例です。

(参考:『“あの人がいるから辞めない”関係性をつくる!横のつながり「ピアコーチング」で実現する離職防止』)

自社内での役割やミッションを明確にする

人材に自社内での役割やミッションを明確にして伝えることも、キャリア採用を成功させるためには欠かせません。なぜなら、これによって目標を顕在化させ、パフォーマンスを向上させることが期待できるからです。

反対に、これらを明確にしないと、「求められていることは遂行できているのだろうか」「会社の方針に沿えているのか」と人材に不安を感じさせてしまいます。

そこで、上司やメンターが1on1を行い、自社内での役割やミッションを人材に共有する時間を設けましょう。また、こうした時間は一度ではなく定期的に取ることで、目標への意識が薄れずに、モチベーションの維持につながります。

キャリア採用を導入する際の注意点

キャリア採用を導入する際は、以下のポイントに注意しましょう。

●募集要項を明確にする

●採用費用の高騰や費用対効果を確認する

●入社後のフォロー体制を整備する

●既存社員への配慮を行う

募集要項を明確にする

採用基準や求める人材像を基に、募集要項を明確に記載しておきたいところです。

募集要項とは、求人広告などに掲載される、採用条件や労働条件、また給与条件などを記したもののことです。企業の求人情報を気軽に確認できるため、その記載内容によって転職希望者からの自社に対する第一印象が決まるといっても過言ではありません。

もし、募集要項の内容にあいまいな点があれば、他社の募集要項と比べて見劣りしてしまい、雇用の機会損失につながる恐れがあります。

そのため、募集要項の内容は明確かつ、漏れがないように記載することが大切です。以下の項目は、忘れずに記載しておきましょう。

●必要となるスキルや経験

●職種

●業務内容

●雇用形態

●試用期間

●就業場所

●就業時間・休憩時間・休日・時間外労働の有無

●給与

●募集先の会社名

このほかに自社独自の福利厚生や教育制度など、自社にとってアピールポイントとなるものも記載しておくことをお勧めします。

(参考:『募集要項とは?採用側が押さえておきたい基本的なポイントと書き方を解説』)

採用費用の高騰や費用対効果を確認する

キャリア採用を導入する際は、採用費用の高騰や費用対効果についてきちんと確認しておく必要があります。

昨今、どの業界でも転職市場での採用競争が激化しています。それに伴い、求人広告費や人材紹介手数料などの費用が高騰しているのです。

キャリア採用を導入する前に、実際の費用感を事前に調べ、本当に費用対効果が得られるものなのかきちんと精査しましょう。また、採用手法を選ぶ際は、成果が見込めつつ、費用を抑えられるものがないか吟味することも大切です。

入社後のフォロー体制を整備する

入社後のフォロー体制も、キャリア採用を導入する前に整備しておくことが求められます。オンボーディング施策をはじめとする、人材に早くなじんでもらうための取り組みを用意しておきましょう。

また、配属される部署の既存社員に対して、人材との適切な関わり方について周知したいところです。

キャリア採用の枠組みで入社した人材は、「早く結果を出さなくてはならない」とプレッシャーを感じていることも少なくありません。業務内容が前職とあまり変わらなくても、環境の変化によって心身に負担はかかるものです。

そのため既存社員には、キャリア採用の場合にも、ほかの状況で新入社員が入ったときと同様のサポートを心がけるように周知すると良いでしょう。人材が落ち着いてはたらける環境を整えることが、早い段階での活躍、また定着率の向上につながります。

既存社員への配慮を行う

キャリア採用の導入時は、新たに入社する人材だけでなく、既存社員への配慮も忘れてはなりません。

キャリア採用によって採用した人材には、即戦力としての活躍を求めることとなるため、それに見合うある程度のポジションを用意する必要があります。それを受けて既存社員の中には、自身の役割や評価が変わることに不満を感じる人も出てくるかもしれません。

既存社員の不満を抑えるためには、采配に納得してもらえるように人事・採用担当者が動くことが大切です。具体的には、採用基準を明確にする、またそのポジションを用意した経緯を説明するなどが既存社員を納得させる効果的な行動に挙げられるでしょう。

キャリア採用の成功事例

キャリア採用を実施している企業では、実際にどのような取り組みを進めているのでしょうか。ここでは、3社の成功事例をご紹介します。

日本電気株式会社(NEC)

大手IT企業の日本電気株式会社(NEC)では、2018年から新卒重視の採用方針を見直し、キャリア採用を積極的に進めています。キャリア採用の活性化を推進する上で最初の課題となった点は、社内に「キャリア採用」という概念がほとんど浸透していなかったことでした。

そこで、まずはキャリア採用が一般的ではなかった同社の文化や常識を変えるために、現場の状況と理想を洗い出し、ギャップの分析を実行します。現場とキャリア採用者、採用チームの3者が満足できる関係性を大切にすることで、2年という比較的短い期間でキャリア採用の位置付けが確立されました。

実際に一つの部門でキャリア採用による組織の強化が行われると、そのほかの部門でも注目を集めるようになり、取り組みは順調に活発化していきます。その結果、2022年には2020年にキャリア採用された女性の人材が執行役員に就くなど、大きな変革につながっています。

(参考:『2期連続で過去最高利益を更新したNECが、「キャリア採用」を3年で6倍超に増やした理由。22年度の戦略とは―』)

富士通株式会社

日本の総合ITベンダーである富士通株式会社では、従来のスタイルであった新卒採用偏重から、キャリア採用拡充へと大きな変化を遂げています。キャリア採用を推進するために、同社では新卒採用チームに加えて、経験豊富な人材を即戦力として「獲得」するチーム、組織の人材流動化を促進させるチームをそれぞれ構成しました。

「獲得」という言葉には、転職希望者を待つだけではなく、積極的な働きかけやアクションが必要との考えが表れています。また、社内人材の流動化については、グローバルな「ポスティング制度」を導入しました。

さらに、所属を変えずに他部署の仕事ができる「Assign Me」という制度をつくり、社内バイトのようなイメージでほかのチームの仕事に携わることができるようになっています。このように、互いの業務連携を向上させたり、他部署の視点を理解できたりする仕組みも、社内人材の流動化に大きく貢献しているといえるでしょう。

こうして、同社では前向きにチャレンジしたい人にとって、主体的にキャリアを形成できる良質な環境が整い始めました。その結果、キャリア採用によって入社した人材を広く受け入れ、ポジティブな化学反応が起こるようになっています。

(参考:『「このままでは生き残れない」――。風雲児 時田社長リーダーシップのもと、富士通が選択したVUCA時代における「パーパス」と「社員の意志」』)

トヨタ自動車株式会社

自動車メーカーの最大手であるトヨタ自動車株式会社では、これまでの新卒一辺倒の採用体制から、キャリア・第二新卒採用への注力にシフトしています。現行の新卒採用とキャリア・第二新卒採用の比率を「7:3」から「5:5」にシフトする中長期計画を掲げ、より多様な人材がトヨタグループに携われるように体制を変化させています。

2019年ごろから採用改革に取り組み、キャリア採用の拡充をはじめ、選考方法、評価指数の明確化、構造化された面接システムなどを根底から見直しました。そのなかで、「ソフトウェアエンジニア」や「AI/データサイエンティスト」など、今のトヨタに足りない専門性を強化すべく、積極的な採用とその周辺体制の整備を実施しています。

また、大手の会社特有の課題として、情報がブラックボックス化するあまり「転職者に入社のイメージを持ってもらいにくい」という点に注目しました。そこで、自社メディアを通じてトヨタの企業文化・風土・職場環境などについて情報発信を行い、末永くトヨタの成長に寄与してくれる人材の採用につなげています。

その結果、少しずつではあるものの、組織におけるキャリア採用の比率が上昇してきています。

(参考:『なぜトヨタは新卒採用一辺倒からキャリア・第二新卒採用に注力したのか。大変革した人事・採用戦略とは』)

まとめ

キャリア採用には、「即戦力の人材を採用できる」「社外の新たな視点やノウハウを吸収できる」「教育にかかる手間を削減できる」といったさまざまなメリットがあります。一方で、1人当たりの採用にかかる費用が大きくなりやすい点や、ミスマッチが起こりやすい点など、気を付けなければならないポイントもいくつか挙げられます。

人材にきちんと活躍してもらうためには、単に採用活動のみに注力するのではなく、入社後のフォローも含めた幅広い戦略を構築することが大切です。一連のプロセスを全体像で眺め、自社ならではのキャリア採用プランを固めていきましょう。

(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)

自社で活躍している人材はどんな人?採用要件見直しシート

資料をダウンロード